国家级非物质文化遗产有哪些

答:截至目前,中国共公布五批国家级非物质文化遗产代表性项目,累计1557项,涵盖传统技艺、民俗、戏剧、医药等十大门类。为什么国家要花大力气保护这些“老物件”?

有人问:“剪纸、制陶、庙会,这些离我们越来越远的东西,真的值得花几十亿保护吗?”我的回答是:值得。非遗不是博物馆的标本,而是我们身份认同的DNA。当《红楼梦》里贾宝玉在中秋夜听“昆曲”,那腔调如今仍能在苏州沧浪亭响起;当鲁迅笔下的社戏场景在浙江绍兴重现,你会发现这些传统一直活在当代。《考工记》早就说过:“天有时、地有气、材有美、工有巧”,技艺背后是生态、哲学、美学的完整系统。保护非遗,就是延续民族的心电图。

(图片来源 *** ,侵删)

官方分类看不懂?我画了一张“小白地图”

十大门类一句话速记:- 民间文学——《格萨尔》《阿诗玛》这类长篇史诗

- 传统音乐——侗族大歌、江南丝竹

- 传统舞蹈——傣族孔雀舞、土家摆手舞

- 传统戏剧——京剧、黄梅戏、皮影

- 曲艺——苏州评弹、东北二人转

- 传统体育——少林功夫、太极拳

- 传统美术——桃花坞年画、苗绣

- 传统技艺——龙泉青瓷、景泰蓝

- 传统医药——针灸、藏药浴

- 民俗——端午节、傣族泼水节

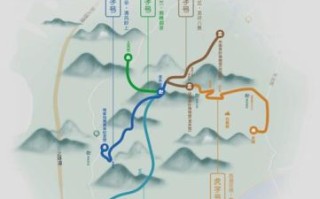

新手最快入门的三条路径

看纪录片:央视《手造中国》《了不起的匠人》两季的播放量超3亿,弹幕里全是“想学”。 去现场蹲守:比如想学“香云纱染整技艺”,直接买张高铁票到顺德伦教,每周六上午师傅在河涌晒绸,当场免费教。 抄 *** 名单:文化和旅游部的“中国非遗数字博物馆”把1557项全部公开,带高清图片和传承人联系方式。抄下来,比任何攻略都靠谱。

数据说话:哪些项目最年轻却更先“出圈”?

《中国非遗品牌年轻力报告》显示,B站上关于“皮影戏+动漫”的混剪视频,2023年增长了320%;天猫非遗文创销售额里,Top3却是“苗族银饰、永子围棋、苏绣耳机套”。看似传统,实则最懂Z世代审美。引用清华大学美术学院交互媒体实验室的观察:“当非遗被二次创作成短视频梗图,就完成了从遗产到社交货币的转变。”

写给之一次想“动手”的你

一个冷知识:外国人也在追的中国非遗

日本NHK拍的《太极热潮》里,京都大学把太极拳列为必修课;法国卢浮宫用激光扫描把敦煌壁画的纹样投射到香水包装上;纽约时装周把苗绣图腾直接改成牛仔外套的走线。你会发现,当非遗脱离地域限制时,反而更像一束光,照出了人类共有的美学本能。

(图片来源 *** ,侵删)

最后的提醒:别让“打卡”成为终点

真正的参与,是把技艺的碎片融进日常。就像我用藏香灰做的茶杯垫,每次喝茶都想起高原上的风。引用《论语》里最朴素的一句话:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”把艺术当游戏,才玩得长久。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~