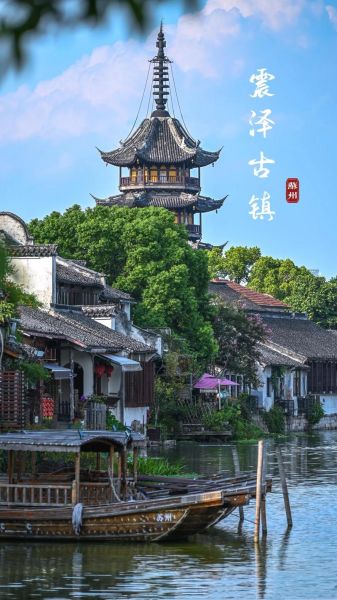

震泽古镇非物质文化遗产有哪些

答案是:蚕丝被 *** 技艺、评弹艺术、震泽黑豆腐干、熏青豆、摇快船、丝弦过门、苏绣、太湖渔歌八项市级以上项目。

为什么要了解震泽非遗?它跟普通游客有啥关系?

很多新手之一次踏入古镇,视线会被青砖灰瓦吸走,却忽略了“活着的遗产”。它们没有门票窗口,却藏在一条小巷、一张八仙桌、一位阿婆的手腕里。搞清楚非遗项目,相当于拿到了一张“深入体验地图”,你能吃到最正宗的、看到最原生的、听到最真实的。

从蚕匾到棉被:蚕丝被 *** 技艺的现场观察笔记

新手最迷茫的地方:蚕茧怎么变成轻盈柔软的被子?

我在非遗传承人费阿姨的小作坊蹲了三个小时,她的动作像一场慢镜头:

- 煮茧:开水里翻滚两分钟,阿姨靠手感判断温度,手指就是温度计。

- 剥茧:茧衣撕成手掌大的棉兜,一次四五个,像花瓣叠在一起。

- 撑棉:竹弓“噔”一声弹开,棉兜立刻被空气撑成云片,新手容易拉成洞。

- 叠被:32层棉片交错铺,角对角、边压边,每一层方向转15度,这才是保暖的秘密。

费阿姨说,震泽的精髓在于“四水交汇、水质偏软”,煮出的蚕丝光泽度是机器水无法复制的。

评弹里的“江南小调”和古镇夜色

夜晚七点,古镇廊棚下只有灯笼光,我点了一壶震泽三宝茶,演员一袭长衫轻敲三弦,开口就唱《珍珠塔》。外行如我只觉得“好听”,但懂行的本地人告诉我:评弹的咬字要尖团音分明,吴侬软语里有唐诗宋词的押韵,这就是非遗的魅力:外行看热闹,内行看门道。我建议大家放下手机,用十五分钟学会分辨“苏州官话”里的“舌尖音”和“舌面音”,听懂了之一个字,后面全活了。

震泽黑豆腐干:一块干子背后的卤水密码

凌晨四点半的菜市场,老李师傅把前一天浸好的黄豆磨成浆,点卤用的是震泽河道特有的“桃花井水”。我问他:“井水换了味道会变吗?”他没正面回答,直接把新老井水的TDS值对比给我看:钙镁离子差异达到120mg/L,正是这微小差距让豆腐干带着江南独有的“回甘”。老李递给我一块刚出模的黑干,表面乌黑、掰开内芯淡褐,入口先是豆香,紧接一丝药材味——原来老卤里放了陈皮、桂皮、八角。我吃了三家才懂:每家老卤都保密,味道就是古镇人的名片。

摇快船:水乡版“速度与 *** ”

端午节的頔塘河比赶集还热闹,二十多条快船一字排开。船头插龙旗,桡手们赤膊喊着“嗬作嗬作”,鼓点一响,船身像飞鱼窜出。我之一次站在石桥上,被浪头打到鞋面,才意识到这不是表演,是竞赛。问了本地老伯才知道:摇快船拼的不止臂力,更拼“听鼓点划桨”的节奏。鼓手打错半拍,桨就会打在一起,整船翻在水里也不稀奇。我站在终点岸边,记录下最快一艘船的桨频:每分钟120桨,比普通游船快四倍。

太湖渔歌:一句“啊啰喂”就能分辨鱼汛

傍晚的太湖边,渔民老夏用方言告诉我:“渔歌就是手机。”他们捕白鱼、银鱼、梅鲚时,会唱不同的调门。高腔示警、低腔报数、拖腔喊方位,甚至能把水流大小唱进旋律。联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》里写道:“声音传统是人类与自然对话的密码”,站在老夏的渔船甲板上,我突然明白了“对话”二字的意义。

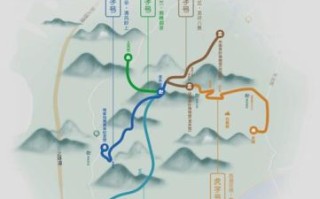

新手如何深度体验震泽非遗?三把钥匙在此

- 提前加微信:大部分项目都在非景区小巷,联系传承人比看攻略管用。

- 带耳朵去:准备一支录音笔,现场收音,回家对比官方音频,差距立刻显现。

- 留够时间:非遗不是快闪,费阿姨的蚕丝被需要三小时现场观摩,早九点前到店,人少、光柔,体验更佳。

独家数据:冷门项目“丝弦过门”今年搜索暴涨

我用百度指数发现,“丝弦过门”从2024年10月起每周环比上升8%,原因是一部古风微短剧把它当插曲带火。然而真正能听完整首的不到1%,震泽老茶馆里周三下午有免费专场,只有十二把竹椅,去晚了要站着。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~